Публикуем рассказ Василия Павловича Аксенова «В районе площади Дюпон». Тема нашего сайта открывается в нем с новой глубиной. Напомню, что сайт стартовал 27 ноября 2000 года, в последние годы сохраняется в виде большого архива публикаций за многие годы. Свое видение проблемы и отношение к ней я высказал в одной из начальных версий сайта. Планировалось, что активно будет развиваться тема «Личная жизнь», может быть, как самая главная и важная. Прочитав этот рассказ, я пожалел, что более этой рубрики нет, и хотел бы, чтобы этот рассказ прочитали и вы.

Пропал Женя Кацнельсон; по-американски говоря, Джин Нельсон. В редакции журнала, где он работал «фриланс», ну, внештатником, его хватились не сразу. Этот журнал, в общем-то, был как бы не совсем журналом, а скорее обществом, ассоциацией, что ли, наблюдавшей за процессом демократии и тирании; ну, и так далее. Там был, конечно, большой русский отдел, и Женя туда ходил каждый день, хотя мог бы и не ходить.

Все-таки он считал своим долгом появляться там ежедневно, или, может быть, ему какая-то подсознательная хитрость так диктовала: ходи, мол, каждый день, приучишь к своему присутствию и тогда тебя возьмут в штат. Ситуация довольно типичная: русские «фрилансы» в подобного рода заведениях, вообще, качаются, употребляя заезженную философскую метафору, как «мыслящий тростник».

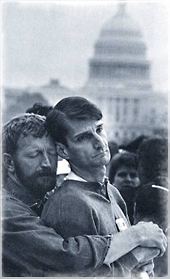

Метафора сия пришлась тут, надо сказать, кстати. Он всегда как бы слегка покачивался под каким-то своим внутренним ураганчиком, этот Женя Кацнельсон. Придешь иной раз в эту самую «Конституцию» (так назывался журнал), и тут вдруг среди преувеличенной деловитости от стены к тебе качнется такая сугубо московская фигура. Славный, хорошенький человек с оленьими глазами лет сорока. Глаза лет сорока, а фигура юношеская. Курточка до пояса, ну, джинсы, теннисные туфлишки, такой универсальный молодежный стиль, принятый у нас, в районе площади Дюпон.

Метафора сия пришлась тут, надо сказать, кстати. Он всегда как бы слегка покачивался под каким-то своим внутренним ураганчиком, этот Женя Кацнельсон. Придешь иной раз в эту самую «Конституцию» (так назывался журнал), и тут вдруг среди преувеличенной деловитости от стены к тебе качнется такая сугубо московская фигура. Славный, хорошенький человек с оленьими глазами лет сорока. Глаза лет сорока, а фигура юношеская. Курточка до пояса, ну, джинсы, теннисные туфлишки, такой универсальный молодежный стиль, принятый у нас, в районе площади Дюпон.

Я помнил его еще по Москве, или мне казалось, что помнил. Не исключено, что мы не раз оказывались за одним столом в каких-нибудь шумных артистических компаниях. Он, во всяком случае, постоянно мне напоминал о разных московских людях, нередко знаменитостях. Не слышал, как там Олег, или как там Галка, или какой-нибудь Юстинас? Мы выходили покурить — в учреждении уже шло свирепое искоренение никотина — и, стоя на лестнице, упражнялись в московских сплетнях пятилетней давности. У Жени глаза тогда начинали даже как бы светиться некоторой дерзновенностью, и шаткости убавлялось; он явно вспоминал нехудший период своей жизни.

Однажды он сунул мне свою «каррикулум витэ» (для непосвященных — это нечто вроде анкеты и автобиографии вместе), чтобы я ее где-то показал на предмет поисков работы. Бумага отражала не очень-то нетипичную судьбу русского художественного мальчика. Окончил архитектурный институт, выпустил книжку стихов, играл в джаз-рок ансамбле «Склад оружия», был лектором по древним сооружениям в обществе «Знание», снялся в кино, поставил пьесу и… эмигрировал.

Тут у нас многие в эмиграции как-то чрезмерно демонизируют, то есть героизируют свой поступок. Эдакие взбунтовавшиеся ангелы социализма! «Мы голосовали ногами против советской власти!» Однако, голосуя ногами, надо все-таки хоть раз ей под задницу ногой заехать, не так ли? Ну, уехали, господа, и уехали, не надо, право, уточнять, кто чем голосовал против старухи, и уж тем более высокомерничать по отношению к оставшимся.

Женя Кацнельсон был не из тех, что кичились своим «поступком». Он явно тосковал по прежней жизни, где помнилось ему все то, что было, пропетое Окуджавами, Галичами, Высоцкими, Верониками Долиными, все то московское, волнующее, непонятное в журнале «Конституция». В Америке он «резидентствовал» с середины семидесятых, то есть больше десяти лет к тому моменту, как пропал. Как художественная личность здесь себя, мягко говоря, не очень-то проявил. В «Конституции» он занимался в основном разборкой советской прессы, производством дайджестов для начальства, кое-каким переводом. Деньжата все-таки притекали каким-то более или менее постоянным ручейком, что позволило ему в конце концов получить в банке заем для покупки квартиры. Помнится, он был колоссально взволнован и горд этим обстоятельством. Еще бы, свой дом! Знаешь, заведу себе собаку! Буду жить вдвоем со своим сеттером! Бедняга какая, подумал я тогда о нем каким-то странным макаром. Экая в самом деле бедняга, почему-то подумалось в каком-то российском литературном, штабс-капитанском ключе.

Кажется, я никогда не встречал Женю за пределами «Конституции» и, тем более, ни разу на «нашингтонских» русских, или американских, или смешанных сборищах. Кто-то как-то сказал, что этот Кацнельсон такой застенчивый. Другой кто-то по-ноздревски захохотал: «Не люблю я, братцы, этих застенчивых!» Нет, пардон, вру. Однажды моя жена пригласила его на шумный «парти». Он там стоял с напитком в руке, бледный такой, не в своей тарелке, если можно так сказать о вечеринке, где не было ни одной настоящей тарелки, одни бумажные; эдакий «лишний человек» в эмигрантском варианте. Кажется, мы тогда перекинулись с ним двумя-тремя фразами о расколе МХАТа, но может быть это было не тогда и не у нас, а как обычно, на лестнице для курящих.

Кажется, я никогда не встречал Женю за пределами «Конституции» и, тем более, ни разу на «нашингтонских» русских, или американских, или смешанных сборищах. Кто-то как-то сказал, что этот Кацнельсон такой застенчивый. Другой кто-то по-ноздревски захохотал: «Не люблю я, братцы, этих застенчивых!» Нет, пардон, вру. Однажды моя жена пригласила его на шумный «парти». Он там стоял с напитком в руке, бледный такой, не в своей тарелке, если можно так сказать о вечеринке, где не было ни одной настоящей тарелки, одни бумажные; эдакий «лишний человек» в эмигрантском варианте. Кажется, мы тогда перекинулись с ним двумя-тремя фразами о расколе МХАТа, но может быть это было не тогда и не у нас, а как обычно, на лестнице для курящих.

В общем, он однажды пропал. Мне об этом сообщил по телефону болгарский философ Валериан Валерианов. Оказывается, уже недели две Женя не появляется в журнале. Не менее двух недель, если не три. Может быть, даже около месяца. Наконец, решили позвонить мне как человеку, с которым Кацнельсон дружил. Если наши отношения считались там дружбой, любопытно, что же считалось товариществом в международном органе по наблюдению за тиранией?

Жена моя начала обзванивать знакомых. Никто не знал даже, где он живет, где размещается этот его пресловутый кондоминиум. Кто-то вспомнил, что видел его как-то на Дюпоне с молодым ирландским сеттером на поводке, будто бы того звали то ли Михаилом, то ли Кузьмой, что-то в этом роде, но это было, похоже, задолго до того, как он пропал. Одна дама предположила, что некая компания в Нью-Йорке должна доподлинно знать, куда пропал Кацнельсон, ведь он, собственно говоря, как раз к этой компании и принадлежал. Для меня это было ново. Я никогда от него ничего не слышал ни о какой нью-йоркской компании. Никаких имен никто в Вашингтоне не знал и все разводили руками: не обзванивать же весь эмигрантский корпус Манхеттена.

Потревоженная русским булькотением, «Конституция» сделала официальный запрос в полиции. Там никаких «рекордов» на Джина Нельсона не обнаружилось. Кто-то предположил, что он мог вернуться в Москву. Все-таки там сейчас климат значительно изменился, коммунисты стали себя вести поприличнее. В журнале вспомнили, что у него недавно были неприятности в связи с Москвой. Оказывается, людям из этой организации нельзя было ездить в Москву без разрешения начальства. И вот однажды одна сотрудница, такая Агриппина Пристова, которая была в Москве с разрешения начальства, увидела на улице Горького Кацнельсона, который там был без разрешения. Вернувшись, она сочла своим долгом доложить, то есть, если бы это было не в Америке, можно было сказать, что настучала. Кацнельсона пригласили в «персонел», то есть в отдел кадров. Вспомнив об этом, Валериан Валерианов сказал, что это было вопиющим нарушением женькиных гражданских прав, и он ничуть бы не удивился, узнав, что тот свалил в Москву после такого унижения. С другой стороны кто-то, может быть все та же злокозненная Агриппина Пристова, подпустил, что Кацнельсон мог спокойно оказаться внедренным «нелегалом» советского шпионажа.

После этих разговоров всем стало ясно, что интерес к этому делу пошел на убыль, и вскоре вся община забудет о пропавшем Кацнельсоне. Вот в этот момент моя жена неожиданно узнала адрес кацнельсоновского «кондоминиума» и, взяв для страховки подругу, отправилась на поиски.

Вернулась она ни с чем и долго возмущалась американскими порядками: этот «кондо» в Адаме Морган похож на крепость, внутрь попасть невозможно, никто тебе никогда не откроет, если твоего адресата нет дома. Что касается коменданта, то он только пожимает плечами: у него нет никаких оснований вторгаться в «прайвеси» упомянутого резидента, поскольку все счета за текущий месяц оплачены. Вот если тот начнет уклоняться от выплат, тогда, после соответствующего сигнала из банка и решения ассоциации домовладельцев, можно будет поставить перед властями вопрос о принудительном открытии дверей того «юнита», владельцем которого является мистер Нельсон. А пока что, лэдис, могу вам только посоветовать обратиться в полицию.

Тогда я сам туда поехал и через четверть часа прибыл к подножию внушительного по размерам строения кварталах в пяти-шести от веселой площади Дюпон. Строение называлось «Элизабет», о чем сообщали крупные буквы над козырьком главного входа. Этот козырек, напоминающий растопыренный плавник летучей рыбы, был, что называется, «пришей-кобыле-хвост» на мрачноватом фасаде с узкими рефлектирующими окнами. Шедевр коммерческой архитектуры эпохи «иаппи дженерэйшн» напоминал образцовую тюрьму среднего режима. Все необходимые удобства подразумевались, а во внутреннем дворе, то есть в защищенном пространстве, должно быть были и солярий, и бассейн, все четко распланированное, удобное, с намеком на какой-то еще неназванный американский социализм.

Я уже знал номер кацнельсоновского «юнита», В-018А, и попытался для очистки совести позвонить туда от входа. Включался автоответчик, Джин очень вежливо и совсем без акцента извинялся за свое отсутствие и приглашал оставить «мэссидж» (запись). Тут из дома вышел почтенный черный господин и вопросительно попридержал дверь: будете ли, мол, заходить? Видимо, моя внешность, а еще более модель оставленного у подъезда автомобиля не вызвали у него никаких сомнений по поводу допуска в жилую твердыню. Я спросил, не знает ли он Джина Нельсона из номера В-018А. Он не знал. Да вы постучите ему прямо в дверь, посоветовал он. Может, телефон испорчен или еще какая-нибудь чепуха.

Ободренный столь бытовыми предположениями, я вошел внутрь.

Было, кажется, около трех пополудни, и поскольку народ тут жил, очевидно, в основном служилый, постольку я не встретил ни души, пока блуждал по вестибюлю и каким-то коридорчикам первого этажа. В таких строениях, неровен час, можно попасть в клаустрофобическую ловушку. С одной стороны, набалдашник двери поворачивается, а с другой наглухо недвижим, и вот ты оказываешься в тускло освещенном коридорчике вроде бы навеки. На твой голос никто не откликнется в веках. Может быть, и Женька Кацнельсон где-нибудь тут дрожит уже три недели?

Было, кажется, около трех пополудни, и поскольку народ тут жил, очевидно, в основном служилый, постольку я не встретил ни души, пока блуждал по вестибюлю и каким-то коридорчикам первого этажа. В таких строениях, неровен час, можно попасть в клаустрофобическую ловушку. С одной стороны, набалдашник двери поворачивается, а с другой наглухо недвижим, и вот ты оказываешься в тускло освещенном коридорчике вроде бы навеки. На твой голос никто не откликнется в веках. Может быть, и Женька Кацнельсон где-нибудь тут дрожит уже три недели?

Заметавшись, я побежал вниз по бетонной лестнице, хватаясь на каждом этаже за набалдашники дверей. Все они были зафиксированы. Hey, is there anyone around here?! — кричал я нарочито бодрым голосом, а у самого все колотилось внутри: попался, попался! Вдруг появилась светящаяся надпись «Выход» и не обманула. Крутанув набалдашник и наддав коленом, я вытряхнулся во внутренний двор кондоминиума «Элизабет». Четырехугольное пространство неба как раз пересекал клин гусей, направлявшихся в милую сторону, к резервуару на Палисадах, что висят в просторном живом мире на левом берегу Патомакского каньона.

Одну сторону четырехугольника замыкала высотная квартирная часть, с трех других тянулись низкие «юниты», каждый со своим отдельным ходом. Женькин дом находился в одном из этих рядов, вот и он. Я начал стучать. Ощущение было такое, что стучишь в глыбу гранита. Никакого ответа. Мимо прошла латинка, поперек себя шире. Она толкала колясочку с белым ребенком. В ответ на мой вопрос развела руками: не понимаю, мол, ни бельмеса. Ребенок показал мне свою трещалку. Он явно не был причастен тайнам этого жилмассива. Один за другим прошли еще несколько соседей Кацнельсона. Всех этих трех я добросовестно спрашивал о пропавшем, так что там, где все такие дела учитываются, ясно видели, что человек всерьез пытается найти другого человека. Ни один из опрошенных не знал обитателя данного таунхауза и никогда не видел его в глаза. Все пожимали плечами, как бы говоря: с какой стати нам тут разных людей знать? Затем все обезлюдело, и весь «Элизабет» снова стал казаться чужеродным монолитом.

Ну, хорошо, я сделал все, что мог. Во всяком случае, больше, чем все сослуживцы пропавшего человека. Даже угодил, пусть ненадолго, в клаустрофобическую ловушку! Не ломать же дверь, в самом деле! Пусть соответствующие органы ломают. Можно отправляться домой с чистой совестью, по дороге подумать об отчуждении человека в современном пространстве, вообще обо всем этом гнусном экзистенциализме. Оправданий у меня набралось немало, и я отправился домой. Автомобиль со свойственным этой марке спокойствием продолжал меня ждать, мигали передние и задние габаритки. Уже почти отчалив, я подумал, что эти таунхаузы могут иметь и вторые двери, выходящие не во двор, а на параллельную улицу. Эта параллельлая улица принадлежала к числу тех, что не рекомендуется посещать. В Америке так нередко происходит: одна улица еще считается «приличной», а следующую уже не рекомендуется посещать. Я поехал и увидел, что там, на углу стоит компания в пестрых штанах и в бейзболках козырьком назад. Ну, понятно, порошками счастья торгуют. Сетчатый забор ограждал полуразвалившиеся хибары. Перекосившись, висела ржавая вывеска FISH. Так выглядела трущобная сторона этой улицы, тогда как «приличная» ее сторона представляла из себя, я был прав, линию таунхаузов кондоминиума «Элизабет» с отдельными выходами. Я медленно поехал вдоль этого ряда, сверяя номера: В-104А, В-105А, В-106А, В-107А… дверь В-108А была приоткрыта! Я выскочил из машины и бросился было к двери, но тут благоразумно передернулись подколенные сухожилия.

Кацнельсона нет уже несколько недель, а дверь в его квартиру приоткрыта! Нет, я не могу перешагнуть через этот порог! Во-первых, нельзя без полиции, во-вторых, нервишки надо пожалеть, мало ли что там можно увидеть.

Из соседней двери под номером В-109А в это время вышел молодой человек. «Простите, вы давно не видели Джина Нельсона?», спросил я. Молодой человек наморщил лысеющий лоб, пружинисто покачался на спортивных ножках: он, видно, собрался бегать. «А кто это, Джин Нельсон?» «Да это ваш сосед, ваш «некстдор» все-таки, вот отсюда!», голос мой, видимо, как-то неестественно взлетел. Молодой человек чуточку поморщился, стрельнул глазом на свои черные часы с желтыми кнопками, обескуражено промычал: «Спасибо, что сказали. Я его имени не знал. А что случилось?» Я объяснил, что его сосед пропал, а дверь вот приоткрыта, не замечал ли он сквозь юношескую рассеянность чего-нибудь странного, извините за беспокойство. Он взял себя левой рукой за лодыжку левой ноги, прижал ее пяткой к ягодице, правую руку положил на затылок и растянулся с удивившим нас обоих сильным хрустом. «Прошу прощения за растяжку мышц, это у меня автоматически. Между прочим, давно уже замечаю, что эта дверь, слева от меня, приоткрыта. Как давно? Ну, не менее двух недель, сэр, если не все три.» С этими словами он резво взял со старта, мгновенно пробежал мимо «торговцев счастьем» и завернул за угол в сторону «приличных» улиц. Я остался перед дверью, которая зияла мраком, как лаз в пирамиду.

Не сразу я сообразил позвонить 911 и в «Конституцию» и, звоня, я как-то мямлил, видимо от того, что не понимал своей роли во всей этой истории. Минут через пятнадцать все приехали почти одновременно, менты и коллеги по наблюдению за тиранией: В. Валерианов, Кларисса Соновна, Монтассар Бдар и, конечно, вездесущая Агриппина. Эта последняя больше всех суетилась, совалась к ментам, что-то все объясняла про Женькину «нестабильность».

Полиция выслушала всех внимательно, но без интереса. Потом стали бочком входить в квартиру, держа пистолеты обеими руками над головой. Не прошло и десяти минут, как они вернулись и теперь дверь уже открыли спокойно, настежь. Никаких следов преступления не обнаружено. Вообще ничего не обнаружено, кроме легкого слоя пыли. Вот вам контактный телефон, лэдис энд джентльмен, давайте держать связь. В ближайшие дни мы почти наверняка сумеем ответить на ваши вопросы. В Соединенных Штатах 87 процентов пропавших людей так или иначе обнаруживаются.

Я забыл сказать, что все это происходило осенью. Парки багровели и залимонивались. Все четче выявлялась конфигурация листьев, резьба свекольного колорита, густел коньяк в дубовых сумерках, начинали просвечивать не только бронхиальные пучки, но и альвеолы щедрой, чтобы не сказать величественно-поднебесной, среднеатлантической флоры. Прохожие, со свойственным этому сорту публики легкомыслием, уже успели забыть изнурительную парилку летних месяцев и теперь живо завязывали кто что: романчики ли, делишки ли по недвижимости, получая удовольствие от быстро вечереющих прохладных небес и от своих еще легких плащей вкупе с уже теплыми шарфами. Пришла, словом, здешняя благодать, которая может в иной год длиться много недель и которой не мешают даже политическо-сексуальные скандалы на Холме.

В один из таких вечеров я зашел в книжный магазин-кафе, чтобы выпить капуччино и полистать литературное обозрение. Тут меня окликнули на русский манер, то есть по имени и отчеству. За спиной у меня стоял большой мужик с растафарианскими буклями полуседых волос, с мясистым носом, что мог бы доминировать во всем его мрачновато-застойном облике, если бы не тонкого серебра серьга в левом ухе, а она в этот момент, оказавшись случайно на фоне окна с отгоревшим и зеленеющим небом, как бы дзинькала: не гони прочь!

«А я за вами шел, не решался окликнуть. Думал, не узнаете. Ну, узнаешь?» Конечно, я узнал его. Человек-москвич со странной фамилией. Искусствовед и историк искусства.

Вот именно, Александр Дегусто. Алик. Встречались всего лишь лет двадцать назад. Я протянул ему руку. Не пожав ее, он присел к моему столу и дружески улыбнулся. «Как я рад тебя видеть, не помню, на ты мы были или на вы. Вы не поверите, я собирался вам позвонить и не решался. И вдруг вижу, ты идешь. Я слышал, ты ищешь Женьку Кацнельсона, а я как раз приехал его повидать из Нью-Йорка. Ну да, я видел его всего лишь час назад. Ничего утешительного. Умирает. Ну да, он в Сибли-госпитал, в реанимации. Ну да, вы же понимаете, вы же знаете историю нашей компании. Не знаешь? Ну, в общем, у него «эйдс» в последней стадии. По-русски говоря, «спид» на высшей скорости…»

Мы взяли бутылку вина.

Окно, как далекое море

Теперь лиловело. «Сполна

За все отвечаешь, чем жил ты,

Чем был на Земле опьянен»,

Так пел гитарист черно-желтый

В кафе возле Круга Дюпон.

Мы все были из московской «голубой дивизии» и в середине семидесятых все решили эмигрировать, — рассказывал Дегусто. Больше не могли терпеть унижений со стороны тех гадских «правоохранительных органов». Уголовная статья давала возможность мусорам сунуть любого из нас за решетку. А ты знаешь, что ждет «гомика» в лагерях? Групповые изнасилования грязными подонками, которым все равно, что трахать: козу, человека или телеграфный столб.

Все наши тайные сборища, чтения Кузмина, выставки сомовских или под-сомовских гравюр, какая-нибудь контрабандная кассета, когда все позорно вздрагивают от каждого стука в дверях… Между тем, мы прекрасно знали, что в Штатах идет все нарастающий праздник нашей культуры. Конечно, если бы не появилась возможность драпа, все бы и дальше терпели, но она вдруг появилась, и тогда семь человек, самых близких друзей и любовников, решились и подали заявления на израильские визы. У всех, конечно, обнаружились еврейские родственники, даже у русских аристократов, ну, ты знаешь, о ком я говорю. Нет, не знаешь? Ну, Юрка Луденищев-Кургузов, ну, Витасик Трещокин-Саранцев, ну, Борька Грецкий-Стержень… Разве ты не знал, что они были «голубыми»? А я-то думал, все о нас все знают.

Мы съехались в Нью-Йорке в самый разгар «гей-карнавала», в 1978. Все знали, что нас ждет свобода, но все-таки не предполагали, что такая феерическая! Это было состояние какого-то бесконечного восторга. Я просыпался каждое утро с восторгом и с ним же и засыпал, если я вообще спал в то время. Фактически, я ебался с восторгом, вступал с ним в совокупление с утра до ночи и обратно. Какие бы личины он на себя ни надевал, это был только восторг, и мы с ним еблись. Понимаешь, старик? Ну, и хорошо, что не понимаешь.

Нас встретили как героев и таскали из города в город, с берега на берег, Элэй и Сан-Франциско, Чикаго, Нюорлин, летом Кэйп-Код и Саутхэмптон, зимой Ки-Уэст, и вокруг были одни наши! Наши! Наши!

Так прошел год и еще год, что ли, а потом мы как-то, поначалу незаметно для самих себя стали обособляться от ликующих гейских масс. Вдруг нам стало что-то претить в этом голубом море разливанном. Очень уж массовым оказалось движение. В Москве и в Питере гомосексуализм был как бы признаком утонченности, мы чувствовали себя элитой, а здесь вдруг оказались среди гогочущих приказчиков, орущих на весь бар, кто кому мощнее в кишку вставил. Фестивали эти с играющими ягодицами, со свисающими из промежностей кошачьими хвостами стали нам казаться вульгарными. Кто-то из компании, может быть, как раз Женька, однажды сказал: а не кажется ли вам, ребята, что из этих «10 процентов» (тогда говорили, что 10 процентов населения явные или латентные геи) большинство — вовсе не настоящие «голубые», что это просто тут мода распространилась среди деревенщины?

Вот парадокс из парадоксов: мы вдруг стали вспоминать наши тайные сборища в Союзе с почти истерической ностальгией. Как читали когда-то, будто великое таинство совершали:

Лукавый и манящий,

Как милый вздор

Комедии звенящей,

Иль Мариво капризное перо.

Твой нос Пьеро

И губ разрез пьянящий

Мне кружат ум,

Как «Свадьба Фигаро!»

Ведь мы считали себя как бы возрожденцами «Серебряного века», тех славных российских «голубых», Кузмина, Нувеля, Сомова, Дягилева… И какими бы бухими ни были после советской алкогольной гадости, присягали «нежности мира», «эротическому умилению», «последней пленительности»… Мечтали о бегстве, повторяя нашего кумира: «Ежеминутно умирая, увижу ль новый Арион?»… И вот увидели самый, что ни есть, новейший Арион, а на его берегах приплясывающие толпы с политическими лозунгами.

Мы стали избегать разных массовых вакханалий, однако, было уже поздно, нам уже было не выбраться из того, что здесь, в Америке, называется противным словом «промискьюити». Ну, а потом тот сучий потрох, тот квебекуа, ну, тот стюард с «Эр Франса» прилетел в Сан-Франциско с новой заразой в корме и на передке. Пока его самолет стоял, то есть в течение 12 часов, он успел перетрахаться с 14 ребятами. Ты, наверно, читал об этом? Фантастика, неужели не читал и ничего не слышал?! А нам-то казалось, что весь мир потрясен крушением «альтернативного образа жизни»!

В общем, через пару-тройку лет после первого появления «эйдс» в Америке наша московская компания тоже стала вымирать. Сначала мы пытались разбиться на пары — Женьке и Витасику это было легче, чем другим, между ними давно была настоящая любовь — однако, вирус, должно быть, давно уже гулял в нашем кругу. Сначала ушел Марк Туманцев, потом Борис, потом Юрий… Год назад Женька потерял Витасика, а теперь вот пришла его очередь. Через несколько дней я останусь один…»

Конец этой истории он рассказывал уже на улице, пока мы шли по Коннектикут Авеню в сторону светящейся стенки агентства «Американ Экспресс» с его подчеркнутым красной линией голубым на все времена обещанием. Где-то там Алик Дегусто оставил свою машину. Завернувшийся в перуанское пончо, с трубкой в зубах, со свисающими колбасками нелепо закрученных волос он, действительно, представлял «альтернативный образ жизни», в отличие от Кацнельсона с его обычной внешностью. Обычной, если не присмотреться. Никто, впрочем, и не присматривался.

Конец этого спокойного и даже как бы слегка отрепетированного рассказа почему-то поразил меня меньше, чем первое откровение. Дегусто, кажется, это заметил и с недоумением посмотрел.

«Как же получилось, что Женя пропал, а дверь осталась открытой?», спросил я.

«Он сюда переехал из-за Витасика», издалека начал объяснять Дегусто. «Тот получил работу в Федеральном почтовом ведомстве, а Женьке удалось зацепиться за «Конституцию». Ну, а потом он остался тут совсем один и стал умирать в одиночку. В тот день, когда ему стало совсем плохо, он не нашел ничего лучшего, как позвонить мне в Нью-Йорк. И я тогда вызвал вашингтонскую неотложку. Вот и все.»

«Вот и все, вот и все», несколько раз повторил он на ходу, и опять мне показалось, что присутствует какая-то отрепетированность, чтобы не сказать театральщина, хотя какой уж тут театр, если действительно «дышит почва и судьба». Тут Дегусто встрепенулся: «Что касается двери, не знаю уж, почему она осталась приоткрытой. Может быть, парамедики забыли прихлопнуть». Он продиктовал мне номер телефона, по которому можно позвонить Кацнельсону. Как и полагается в американских госпиталях, у умирающего был свой телефон возле кровати. Умирающим, скажет администрация, телефон нужнее, чем выздоравливающим: следует привести в порядок финансовые дела, сделать немало распоряжений.

Затем мы стали прощаться с Дегусто. Он поклонился, как бы подчеркивая, что мы с ним все-таки не перешли «на ты». Я протянул ему руку. Он, с промелькнувшей улыбкой, уклонился от рукопожатия. Я вспомнил вдруг, что и Женька задолго до своего исчезновения стал как-то странно уклоняться от этих ладонных ритуалов. Догадка, видимо, как-то по-дурацки отразилась на моем лице. Дегусто усмехнулся. «Да-да, я тоже, хотя еще не в той стадии, что называется болезнью. В общем, «эйч-ай-ви-позитив», ну, с вирусом, понимаете?»

Затем мы стали прощаться с Дегусто. Он поклонился, как бы подчеркивая, что мы с ним все-таки не перешли «на ты». Я протянул ему руку. Он, с промелькнувшей улыбкой, уклонился от рукопожатия. Я вспомнил вдруг, что и Женька задолго до своего исчезновения стал как-то странно уклоняться от этих ладонных ритуалов. Догадка, видимо, как-то по-дурацки отразилась на моем лице. Дегусто усмехнулся. «Да-да, я тоже, хотя еще не в той стадии, что называется болезнью. В общем, «эйч-ай-ви-позитив», ну, с вирусом, понимаете?»

«Ну, конечно, понимаю!», воскликнул тут я, «однако, Алик, ведь это не имеет значения, ведь это же…», тут я осекся, едва не выговорив бестактность. Рука моя все еще висела в пространстве между моим плащом и его пончо.

«Да-да, это не передается через рукопожатие», сказал он и с любезным поворотом корпуса пошел было прочь, однако, сделав один шаг, задержался. «Я хочу вам сказать одну вещь… может быть, это покажется клише… но мне все-таки хочется это сказать вам…»

Я увидел, что он очень волнуется, едва ли не до перехвата дыхания. Я клял себя за то, что как-то неправильно с ним общался, какими-то неверными интонациями не позволил ему завершить беседу в его собственном, пусть слегка театральном тоне, а вынудил к этим многоточиям и перехвату дыхания.

«Я просто хотел сказать, что при всем трагизме… ну… мы заслуживаем всего, что угодно, но только не жалости… Мы, может быть, счастья видели больше, чем другие… ну, ты, наверное, это уже сто раз слышал…»

Я кивал, ничего не говоря, хотя никогда ничего подобного не слышал. Наконец, мы разошлись, предварительно все же хлопнув друг друга по плечу.

Иной неловкий разговор аукается потом целую неделю и не содержанием своим, а именно неловкостью. Расставшись с Дегусто, я все время как-то передергивался и почему-то совсем не думал о трагическом конце этой компании, которая сбежала из тюрьмы, обрела свободу, а потом этой же свободой и была убита. К этой неловкости прибавилась и другая, быть может, еще более паршивая. Дома я набрал номер в госпитале. Немедленно ответил Кацнельсон. «Да», сказал он по-русски. Голос его был слаб и сопровождался сильными хрипами. Я не знал, что сказать и как сказать. Выбрал самое глупое, наигранную бодрость. «Куда же ты пропал, Женька?!» После паузы он еле слышно произнес: «Да, я пропал, пропал…» Хрипы, еще одна пауза и после этого чуть громче: «Прости, меня тут к дыхательной машине подключили».

Жена взяла у меня трубку и спросила: «Чего ты хочешь, Женя?» Выслушав его, она продолжила разговор: «Мучных? Гречневых? Картофельных? Вот и хорошо, я тебе завтра их принесу». Повесив трубку, она пояснила: «Он блинчиков хочет».

Блок, умирая, мечтал о вине. Женя Кацнельсон о блинчиках. Он еще успел их попробовать, даже съел парочку, а потом забылся среди реанимационных трубок.

Спустя неделю после церемонии в стандартном, а значит, очень чистом и приличном, похоронном доме, мне снова случилось быть в районе площади Дюпон, и там я увидел одинокого ирландского сеттера. Были сумерки, все, казалось бы, должно было молчать и грустить, а все, наоборот, трубило на все голоса. Музыка и сводки новостей долетали из машин, перекликались велосипедисты и роликобежцы, возле фонтана бравурно играл негритянский диксилэнд. Грустил, кажется, только сеттер. Крупный, почти медной рыжины, он сидел под фонарем, провожал глазами прохожих и перелетающих от скамьи к скамье голубей.

Я подумал, что пока искали Кацнельсона, никто не вспомнил о его сеттере по имени Михаил. Может быть, это как раз он оставил полуоткрытой дверь, когда бросился догонять увозимого навсегда хозяина? «Михаил!», позвал я, сел на скамью и пригласил его рукой. «Поди сюда, Михаил!» Пес спокойно приблизился и сел передо мной, глядя мне в лицо. Ничего нет съестного с собой, кроме двух бананов. Я очистил бананы, и он их спокойно съел. Я хотел посмотреть его жетон на ошейнике, но он от этого решительно уклонился.

Я подумал, что пока искали Кацнельсона, никто не вспомнил о его сеттере по имени Михаил. Может быть, это как раз он оставил полуоткрытой дверь, когда бросился догонять увозимого навсегда хозяина? «Михаил!», позвал я, сел на скамью и пригласил его рукой. «Поди сюда, Михаил!» Пес спокойно приблизился и сел передо мной, глядя мне в лицо. Ничего нет съестного с собой, кроме двух бананов. Я очистил бананы, и он их спокойно съел. Я хотел посмотреть его жетон на ошейнике, но он от этого решительно уклонился.

«Я знал твоего хозяина, Михаил», сказал я. Он смотрел на меня. К сожалению, я лишен дара человеческой речи, чтобы вам ответить, казалось, говорили его глаза. Иначе, я бы дал вам знать, что вы принимаете меня за кого-то другого. «Может быть, пойдешь со мной? Я встал, воображая, как будет потрясен мой собственный пес, когда я приду с Михаилом.

Он не двинулся с места, хотя долго провожал меня взглядом. Что ж, такой красивый пес не пропадет в городе, где столько ирландцев и где активно действуют общества, покровительствующие животным. Если только не угодит под машину. Вот именно, если только не будет приходить сюда каждый вечер, в час пик, и ждать, когда после соло кларнета на площади Дюпон появится его пропавший хозяин.

© В.П.Аксенов